еҶ…е®№иҜҰжғ…

2025е№ҙ08жңҲ14ж—Ҙ

жқҺиҚ«жЈ пјҡ

и®ёж№ҫжқ‘ж°‘дё–д»Јй“ӯи®°зҡ„вҖңжқҺ科й•ҝвҖқ

жң¬жҠҘи®°иҖ… е®Ғжұҹдёң

в‘

в‘Ў

в‘ў

1943е№ҙпјҢз„ҰдҪңеҗ„еҺҝеҸ‘з”ҹж—ұгҖҒиқ—е·ЁзҒҫгҖӮеә„зЁјдёӨеӯЈж— 收гҖӮеҠ дёҠж—ҘдјӘйЎҪеҢӘиӮҶиҷҗпјҢз„ҰдҪңең°еҢәйҘҝж®ҚйҒҚйҮҺпјҢеҚҒе®Өд№қз©әгҖӮдҪҚдәҺдё№жІідёңеІёзҡ„еҚҡзҲұеҺҝи®ёиүҜй•Үи®ёж№ҫжқ‘жқ‘ж°‘йҘҘеҜ’дәӨиҝ«гҖӮеңЁжӯӨеҚұйҡҫд№Ӣж—¶пјҢеҸ—дёӯе…ұжІҒеҚҡеҺҝе·Ҙ委пјҲ1944е№ҙ5жңҲж”№дёәеҺҝ委пјүжҙҫйҒЈпјҢ22еІҒзҡ„е…ұдә§е…ҡе‘ҳжқҺиҚ«жЈ жқҘеҲ°и®ёж№ҫжқ‘пјҢд»–еҝғзі»зҫӨдј—пјҢдёҖиҫ№зӯ№зІ®зӯ№ж¬ҫж•‘зҒҫж•‘йҡҫпјҢдёҖиҫ№з»„з»Үжқ‘ж°‘ж–—ең°дё»й—№зҝ»иә«еҮҸз§ҹеҮҸжҒҜпјҢиҝҳдёҖиҫ№еёҰйўҶжқ‘ж°‘жҠ—еҮ»ж—ҘеҜҮдҝқеҚ«е®¶еӣӯгҖӮеңЁд»–зҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢи®ёж№ҫжқ‘еҸҠе‘Ёиҫ№жқ‘30еӨҡеҗҚйқ’е№ҙеҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡпјҢйқ©е‘Ҫзҡ„зҒ«з§Қиҝ…йҖҹеңЁдё№жІідёӨеІёдј ж’ӯејҖжқҘгҖӮзҫӨдј—дәІеҲҮең°еҸ«д»–“жқҺ科й•ҝ”гҖӮ

1946е№ҙпјҢжқҺиҚ«жЈ з§ҜеҠіжҲҗз–ҫеӣһи®ёж№ҫжқ‘жІ»з—…пјҢдёҚд№…еҺ»дё–гҖӮз”ҹеүҚпјҢд»–еҳұжүҳд№ЎдәІд»¬жҠҠиҮӘе·ұ葬еңЁи®ёж№ҫжқ‘пјҢж°ёиҝңе’Ңи®ёж№ҫдәәж°‘еңЁдёҖиө·гҖӮ1994е№ҙпјҢи®ёж№ҫдәәеңЁжқ‘йҮҢдёәжқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«з«ӢдәҶзәӘеҝөзў‘гҖӮ8жңҲ8ж—ҘпјҢи®°иҖ…и·ҹйҡҸз„ҰдҪңж–ҮеҢ–еӯҰиҖ…дҪ•дё–еӣҪдёҖиө·жқҘеҲ°и®ёж№ҫжқ‘пјҢиҝҪеҜ»жқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«йқ©е‘Ҫи¶іиҝ№гҖӮ

дё»еҠЁеҮәеҮ»жү“ж—ҘеҜҮзҡ„“еӯӨиғҶиӢұйӣ„”

еӨӘиЎҢеұұж·ұеӨ„пјҢи®ёж№ҫжқ‘зҠ№еҰӮдёҖйў—иҖҖзңјзҡ„жҳҺзҸ пјҢдҫқеұұеӮҚж°ҙеқҗиҗҪеңЁдё№жІіеҢ—з•”пјҢеүҚеҗҺжңүеӨ§еұұпјҢдёүйқўзҡҶзҺҜж°ҙпјҢдёҖжҺ’жҺ’жҳҺжё…зҡ„й№…еҚөзҹіжҲҝеұӢдҫқжІійқ еұұпјҢйіһж¬Ўж үжҜ”пјҢиҲ’йҖӮе№ҪйқҷгҖӮеңЁиҜҘжқ‘дёүзҺӢеәҷиҘҝдҫ§еҮ еҚҒзұіеӨ„пјҢжқҺиҚ«жЈ йқ©е‘ҪзғҲеЈ«еў“йқҷйқҷең°зҹ—з«ӢзқҖпјҢд»ҝдҪӣеңЁиҜүиҜҙзқҖйӮЈж®өиӢұеӢҮзҡ„еҺҶеҸІгҖӮ

еҪ“ж—ҘдёҠеҚҲпјҢжқ‘йҮҢзҡ„еҮ еҗҚдёӯеӯҰз”ҹжқҘеҲ°зғҲеЈ«еў“еүҚпјҢйҖҒдёҠйІңиҠұпјҢж·ұж·ұйһ иә¬пјҢиҮҙ敬иӢұзғҲгҖӮ

“еңЁжқ‘йҮҢпјҢдёҠиҮіиҖҒдәәпјҢдёӢиҮіеӯ©з«ҘпјҢйғҪзҹҘйҒ“жқ‘йҮҢжңүдёӘе…«и·Ҝй•ҝзң дәҺжӯӨгҖӮ”и®ёж№ҫжқ‘е…ҡж”ҜйғЁд№Ұи®°е°ҡе»әж°‘д»Ӣз»ҚгҖӮ

иҝ‘еҮ е№ҙпјҢжӣҫи§ҒиҝҮжқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«зҡ„жқ‘ж°‘еӨ§йғҪзӣёз»§еҺ»дё–пјҢ87еІҒзҡ„жқ‘ж°‘е°ҡеӣҪеҝ—жҳҜе”ҜдёҖеҒҘеңЁзҡ„и§ҒиҝҮжқҺиҚ«жЈ зҡ„иҖҒдәәгҖӮиҜҙиө·жқҺиҚ«жЈ пјҢеқҗеңЁиҪ®жӨ…дёҠзҡ„е°ҡеӣҪеҝ—иҖҒдәәжҝҖеҠЁдёҮеҲҶпјҡ“дәҢеҚҒжқҘеІҒпјҢдёҖзұіе…«зҡ„дёӘеӨҙ……дәәеҫҲжңәзҒөд№ҹеҫҲиғҶеӨ§пјҢзҷҪеӨ©дёҚеёёеҮәжқҘжҙ»еҠЁпјҢдёҖеҲ°жҷҡдёҠзү№еҲ«жҙ»и·ғпјҢз»ҸеёёеёҰзқҖж°‘е…өз«Ҝй¬јеӯҗзӮ®жҘјгҖӮ”

еңЁиҖҒдәәзҡ„и®Іиҝ°дёӯпјҢжқҺиҚ«жЈ еңЁи®ёж№ҫжқ‘еёҰйўҶжқ‘ж°‘й—№йқ©е‘Ҫжү“й¬јеӯҗзҡ„еҠЁдәәдәӢиҝ№жёҗжёҗжё…жҷ°дәҶиө·жқҘгҖӮ

жқҺиҚ«жЈ пјҢжІіеҢ—зңҒе…ғж°ҸеҺҝд»ҷзҝҒеҜЁжқ‘пјҲзҺ°е…ғж°ҸеҺҝеүҚд»ҷд№ЎеүҚд»ҷжқ‘пјүдәәпјҢ1921е№ҙеҮәз”ҹпјҢжҜ•дёҡдәҺеҲҳдјҜжүҝеҲӣе»әзҡ„жІіеҢ—ж¶үеҺҝеӨӘиЎҢиҒ”дёӯпјҢжҜ•дёҡеҗҺиў«еҲҶй…ҚеҲ°еӨӘиЎҢеҶӣеҲҶеҢәпјҢжҲҗдёәеӨӘиЎҢе…«еҲҶеҢәдё»еҠӣзҸӯзҡ„йӘЁе№ІпјҢеҗҺи·ҹйҡҸжІҒеҚҡеҺҝзӢ¬з«ӢиҗҘеүҜж”ҝ委еҚ«жҷҜжҝӮжқҘеҲ°дё№жІіеҢәгҖӮжӣҫжӢ…д»»жӯҰе·Ҙйҳҹй•ҝгҖҒиҙўзІ®з§‘й•ҝгҖҒдёҖеҢәпјҲе°Ҹеә•пјүеҶңдјҡдё»д»»гҖҒдәҢеҢәпјҲжңәжҲҝпјүеүҜеҢәй•ҝзӯүиҒҢеҠЎгҖӮ

“еҪ“ж—¶пјҢдҝәжқ‘дәәеҸӘзҹҘйҒ“жҳҜе…ұдә§е…ҡжҙҫдёӢжқҘзҡ„科й•ҝпјҢдҪҶдёҚжё…жҘҡжҳҜе•Ҙ科й•ҝпјҢжүҖд»Ҙжқ‘йҮҢз”·еҘіиҖҒе°‘йғҪе°Ҡз§°д»–дёә‘жқҺ科й•ҝ’гҖӮ”е°ҡеӣҪеҝ—иҜҙгҖӮ

жқҘеҲ°и®ёж№ҫжқ‘пјҢжқҺиҚ«жЈ дёәжқ‘民们讲дәҶеҫҲеӨҡжҠ—ж—Ҙж•‘еӣҪгҖҒз©·иӢҰдәәзҝ»иә«й—№йқ©е‘Ҫзҡ„ж•…дәӢпјҢд»–еҸ¬йӣҶиҙ«дёӢдёӯеҶңз§ҜжһҒеҲҶеӯҗпјҢйј“еҠұ他们еҸ‘еҠЁзҫӨдј—пјҢе…ҲеҗҺжңү30еӨҡеҗҚи®ёж№ҫжқ‘еҸҠе‘Ёиҫ№жқ‘зҡ„йқ’е№ҙеҠ е…ҘдәҶжҠ—ж—ҘжӯҰиЈ…пјҢд»…и®ёж№ҫжқ‘е°ұжңүиҝ‘20еҗҚйқ’е№ҙе…Ҙе…ҡпјҢе…¶дёӯпјҢи®ёеӨҡдәәжҲҗй•ҝдёәе…ҡзҡ„йўҶеҜје№ІйғЁгҖӮ

1944е№ҙз§ӢпјҢй©»жүҺеӨ§ж–°еә„жҚ®зӮ№зҡ„ж—Ҙжң¬й¬јеӯҗеҗ¬иҜҙи®ёж№ҫжқ‘жңүе…«и·ҜеҶӣпјҢе°ұжүҫжұүеҘёеёҰи·ҜеүҚжқҘиўӯеҮ»гҖӮжқҺиҚ«жЈ еёҰйўҶж°‘е…өд»Ҙдё№жІідёәеұҸйҡңпјҢйҖүжӢ©жңүеҲ©ең°еҪўжү“дјҸеҮ»пјҢжү“жӯ»дәҶеҮ дёӘй¬јеӯҗгҖӮзү№еҲ«жҳҜйҡҗи”ҪеңЁжқ‘еҗҺеІӯдёҠзҡ„зҡ„ж°‘е…өе°ҡеӣҪиҷҺпјҢеҸ‘зҺ°дәҶдёҖдёӘеӨ§дёӘеӯҗй¬јеӯҗе…өпјҢзһ„еҮҶе°Ҷе…¶еҮ»жҜҷгҖӮйҒӯеҲ°дјҸеҮ»зҡ„ж—Ҙжң¬е…өеҢҶеҢҶж‘ҳдёӢдёҖеқ—ж°ҙзЈЁеқҠй—ЁжқҝпјҢжҠ¬зқҖдёҖе…·е°ёдҪ“зҒ°жәңжәңж’ӨйҖҖгҖӮдәӢеҗҺеӨ§е®¶жүҚзҹҘйҒ“пјҢиҝҷж¬ЎжҲҳж–—жү“жӯ»дәҶж—Ҙжң¬жҢҮжҢҘе®ҳгҖӮ第дәҢеӨ©пјҢй¬јеӯҗз»„з»ҮеӨ§йғЁйҳҹжғіиҝӣжқ‘жҠҘеӨҚпјҢеӣ дё№жІізӘҒ然涨еӨ§ж°ҙеҸӘеҘҪдҪңзҪўпјҢйҡҸеҗҺеңЁдё№жІіеҚ—еІёд№қеі°еұұйЎ¶е»әдәҶзўүе ЎпјҢдёҘеҜҶзӣ‘и§Ҷи®ёж№ҫжҠ—ж—ҘеҠӣйҮҸгҖӮ

еӨ§иҫӣеә„зҡ„ж—Ҙжң¬й¬јеӯҗиўӯеҮ»и®ёж№ҫжқ‘пјҢе°ҡеӣҪеҝ—е°ұжҳҜдәІеҺҶиҖ…гҖӮ“еҪ“е№ҙпјҢеҗ¬иҜҙж—Ҙжң¬й¬јеӯҗиҰҒжқҘпјҢжқ‘民们йғҪзү№еҲ«е®іжҖ•пјҢеҫҖеұұдёҠи·‘пјҢжқҺ科й•ҝеҚҙејӮеёёй•Үе®ҡпјҢиҜҙдәҶеҸҘпјҡ‘еӨ§е®¶ж…Ңе•Ҙе“©пјҢдёҚиҰҒжҖ•пјҒ’”е°ҡеӣҪеҝ—иҜҙпјҢд»–иҮід»Ҡд»Қи®°еҫ—жқҺиҚ«жЈ зңјзҘһдёӯйҖҸйңІеҮәи§Ҷжӯ»еҰӮеҪ’зҡ„ж°”йӯ„гҖӮ

жІҒйҳіж–°еә—зҡ„ж—Ҙжң¬жҚ®зӮ№и·қзҰ»дё№ж°ҙж№ҫдёҚиҝңпјҢзӣҙжҺҘеЁҒиғҒжҠ—ж—ҘжӯҰиЈ…е’ҢиҝҷдёҖеёҰиҖҒзҷҫ姓е®үе…ЁпјҢжқҺиҚ«жЈ дёҺеӨ§е®¶е•Ҷе®ҡз«ҜжҺүиҝҷдёӘжҚ®зӮ№гҖӮд»–дёҖдёӘдәәжҪңе…Ҙж–°еә—жҹҘзңӢж•Ңжғ…пјҢеӨңйҮҢеёҰйўҶж°‘е…өе°Ҷзўүе ЎзӮёжҺүпјӣжІҒйҳіиҘҝдёҮзҡ„ж—Ҙжң¬жҚ®зӮ№д№ҹеҫҲзҢ–зӢӮпјҢд»–еҢ–иЈ…жҲҗеҶңж°‘иҝӣжҚ®зӮ№ж‘ёжҹҘж•Ңжғ…пјҢеҪ“ж—¶й¬јеӯҗеңЁжү“зҜ®зҗғпјҢжқҺиҚ«жЈ зҒөжңәдёҖеҠЁпјҢе…үзқҖиҶҖеӯҗдёҠеүҚйҷӘж—Ҙжң¬е…өжү“зҗғпјҢе…ҙй«ҳйҮҮзғҲзҡ„ж—Ҙжң¬е…өиҝҳз•ҷд»–иҝӣжҚ®зӮ№еҗғйҘӯгҖӮд»–еҖҹжңәеј„жё…дәҶй¬јеӯҗзҡ„е…өеҠӣе’ҢиЈ…еӨҮпјҢеҮ еӨ©еҗҺеёҰйўҶи®ёж№ҫж°‘е…өжҠҠиҝҷдёӘжҚ®зӮ№з«ҜжҺүдәҶгҖӮ

“жқҺ科й•ҝжңүиғҶжңүи°ӢпјҢдҝәи®°еҫ—и®ёж№ҫж°‘е…ө们еҪ“ж—¶жү“жІҒйҳійғӯеә„зӮ®жҘјпјҢжқҺ科й•ҝеҜ№иә«иҫ№зҡ„ж°‘е…өиҜҙпјҡ‘жҲ‘е…ҲиҝӣеҺ»дҫҰжҺўж•Ңжғ…пјҢеҰӮжһңеҚҠе°Ҹж—¶дёҚеҮәжқҘпјҢдҪ 们еҶҚиҝӣеҺ»жү“гҖӮ’дёҚдёҖдјҡе„ҝпјҢд»–е·ҰеҸіиӮ©иҶҖеҗ„иғҢдәҶдёӨжқҶжһӘеҮәжқҘпјҢзңҹжҳҜеӯӨиғҶиӢұйӣ„пјҒ”е°ҡеӣҪеҝ—еӣһеҝҶиө·иҝҷдёҖз»ҶиҠӮжҝҖеҠЁдёҚе·ІгҖӮ

еңЁжқҺиҚ«жЈ еёҰйўҶдёӢпјҢи®ёж№ҫж°‘е…өеӨҡж¬Ўдё»еҠЁеҮәеҮ»пјҢе…ҲеҗҺз«ҜжҺүдәҶжІҒйҳійғӯеә„гҖҒж–°еә—гҖҒзӣҶзӘ‘гҖҒд№қеі°еұұзӯүеӨҡдёӘй¬јеӯҗжҚ®зӮ№пјҢиҝҳй…ҚеҗҲжҹҸеұұж°‘е…өж”»жү“жҹҸеұұе’ҢзҷҪ马门пјҢжңүеҠӣжү“еҮ»дәҶй¬јеӯҗзҡ„еҡЈеј ж°”з„°гҖӮ

и®©дәәз§°еҘҮзҡ„жҳҜпјҢи®ёж№ҫж°‘е…өз»ҸеҺҶеӨ§еӨ§е°Ҹе°ҸжҲҳж–—еҮ еҚҒж¬ЎпјҢжҜҷдјӨж—ҘдјӘеҶӣж•°еҚҒдәәпјҢеҚҙж— дёҖдјӨдәЎпјҢи®ёж№ҫж°‘дј—зә·зә·з§°д»–дёә“зҰҸе°Ҷ”гҖӮдҪ•дё–еӣҪиҜҙпјҢиҝҷеә”иҜҘеҪ’еҠҹдәҺжқҺиҚ«жЈ еҪ“ж—¶зҒөжҙ»жңәеҠЁзҡ„жҲҳз•ҘжҲҳжңҜе’ҢжӯЈзЎ®жҢҮжҢҘгҖӮ

дё–д»ЈдёҚеҝҳзҡ„дё°зў‘

дёәдәҶеё®еҠ©жқ‘ж°‘еҸ‘еұ•з”ҹдә§пјҢжқҺиҚ«жЈ жҠҠеҪ“ж—¶йҡ¶еұһдәҺи®ёж№ҫиЎҢж”ҝжқ‘зҡ„дәҺеә„гҖҒеҗҙзҲ»гҖҒдёӢдјҸеӨҙзӯүжқ‘зҫӨдј—з»„з»Үиө·жқҘпјҢеңЁдәҺеә„жқ‘еһ’е °зӯ‘еққпјҢдҝ®дәҶдёҖжқЎй•ҝ5е…¬йҮҢзҡ„иҪ¬еұұжё пјҢи®©еұұең°еҸҳжҲҗиүҜз”°гҖӮиҝҷдёҖйҖ зҰҸеҗҺдё–д№ӢдёҫпјҢи®©еұұеҢәзҫӨдј—ж°ёиҝңж„ҹжҒ©гҖҒжІЎйҪҝйҡҫеҝҳгҖӮ

жҠ—жҲҳиғңеҲ©еҗҺпјҢжқҺиҚ«жЈ еңЁдәҢеҢәжңәжҲҝд»»еүҜеҢәй•ҝпјҢеёҰйўҶеҶӣж°‘дёҺеӣҪж°‘е…ҡйғЁйҳҹејҖеұ•жӢүй”ҜжҲҳгҖӮ1946е№ҙз§ӢпјҢд»–з§ҜеҠіжҲҗз–ҫеӣһи®ёж№ҫжқ‘жІ»з—…пјҢдёҚд№…еҺ»дё–гҖӮ

жӣҫз»ҷжқҺиҚ«жЈ еҪ“иӯҰеҚ«е‘ҳзҡ„е°ҡеҮӨз”°еҪ“ж—¶еңЁдә”еҢәд»»еүҜеҢәй•ҝпјҢиҖҒйўҶеҜјзүәзүІеҗҺд»–дёҮеҲҶжӮІз—ӣпјҢеңЁе”җеә„дёҖжҲ·еҜҢдәә家жүҫдәҶдёҖеҸЈдёҠеҘҪжЈәжқҗе°ҶзғҲеЈ«е…Ҙж®“гҖӮеӣ дёәжүҫдёҚеҲ°зғҲеЈ«зҡ„家дәәиҖҢжІЎжңүдёӢ葬пјҢжҡӮеҜ„дәҺи®ёж№ҫжқ‘дёүзҺӢеәҷдёңдҫ§ж®ҝжҲҝеҶ…гҖӮжӣҫд»»жІҒеҚҡеҺҝжҠ—ж—Ҙж°‘дё»ж”ҝеәңз§ҳд№Ұзҡ„йғӯе·ҘдёһпјҢжӣҫд»»жІҒеҚҡеҺҝзӢ¬з«ӢиҗҘеүҜж”ҝ委гҖҒжӯҰжұүеҶӣеҢәз©әеҶӣеүҜж”ҝ委зҡ„еҚ«жҷҜжҝӮпјҢеҲҶеҲ«еңЁиҮӘе·ұзҡ„еӣһеҝҶеҪ•дёӯжҖҖеҝөжқҺиҚ«жЈ гҖӮйғӯе·ҘдёһеңЁж–Үдёӯж— йҷҗж„ҹж…Ёпјҡ“еӨӘиЎҢиҒ”дёӯжҜ•дёҡз”ҹжқҺиҚ«жЈ еҗҢеҝ—пјҢжңәжҷәеӢҮж•ўпјҢеӨҡж¬Ўз«ӢеҠҹпјҢжңҖеҗҺдёәйқ©е‘ҪзҢ®еҮәдәҶе№ҙиҪ»зҡ„з”ҹе‘ҪгҖӮ”

ж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺпјҢдёүзҺӢеәҷж”№жҲҗеӯҰж ЎпјҢе®үж”ҫзғҲеЈ«зҒөжҹ©зҡ„еәҷе ӮжҲҗдёәж•ҷе®ӨпјҢиӢұйӣ„е°ұиҝҷж ·йҷӘзқҖеӯҰз”ҹ们е’ҝе’ҝе‘Җе‘ҖиҜ»д№Ұ40е№ҙгҖӮ“дёҠдё–зәӘ80е№ҙд»ЈпјҢжҲ‘дёҠе°ҸеӯҰж—¶пјҢзғҲеЈ«жЈәжңЁе°ұеңЁж•ҷе®ӨйҮҢпјҢеӨ§е®¶йғҪдёҚжҖ•пјҢи¶ҙеңЁдёҠйқўеҶҷдҪңдёҡгҖӮ”е°ҡе»әж°‘еӣһеҝҶйҒ“гҖӮ

1986е№ҙпјҢйҖҖдј‘еҗҺзҡ„е°ҡеҮӨз”°жқҘеҲ°и®ёж№ҫжқ‘пјҢдё»жҢҒдәҶжқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«е®ү葬д»ӘејҸпјҢе°ҶжҒ©дәәеҹӢ葬еңЁдёүзҺӢеәҷиҘҝдҫ§пјҢ1994е№ҙз«Ӣзў‘гҖӮ

2020е№ҙпјҢи®ёж№ҫжқ‘еңЁе…ҡе’Ңж”ҝеәңе…іжҖҖдёӢе»әжҲҗдәҶзәўиүІж•ҷиӮІеҹәең°е’ҢжқҺиҚ«жЈ зәӘеҝөйҰҶпјҢзғҲеЈ«еў“д№ҹдҝ®и‘әдёҖж–°гҖӮжҜҸйҖўжё…жҳҺиҠӮпјҢжқ‘ж°‘е’ҢжқҘиҮӘеҗ„еҺҝпјҲеёӮгҖҒеҢәпјүзҡ„еҫҲеӨҡе…ҡе‘ҳе№ІйғЁйғҪдјҡиҮӘеҸ‘еҲ°еў“еүҚзҘӯжү«пјҢжҺҘеҸ—зәўиүІж•ҷиӮІгҖӮ

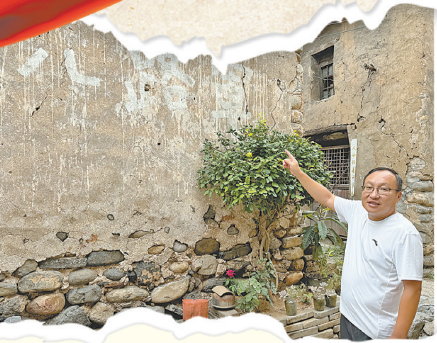

еӣҫв‘ жқҺиҚ«жЈ жӣҫз”ЁзәўеңҹеңЁи®ёж№ҫжқ‘еўҷеЈҒдёҠеҶҷдёӢ“е…«и·ҜеҶӣ”дёүдёӘеӨ§еӯ—пјҢеӣ е№ҙд»Јд№…иҝңпјҢеӯ—иҝ№жЁЎзіҠдёҚжё…пјҢеҗҺз”ұжқ‘ж°‘иҝӣиЎҢжҸҸж‘№дҝ®еӨҚгҖӮ

еӣҫв‘Ў и®ёж№ҫжқ‘жқ‘ж°‘дёәжқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«з”»зҡ„з”»еғҸгҖӮ

еӣҫв‘ў жҜҸе№ҙжҡ‘еҒҮпјҢи®ёж№ҫжқ‘зҡ„еӯҰз”ҹ们йғҪдјҡиҮӘеҸ‘еҲ°жқҺиҚ«жЈ зғҲеЈ«еў“еүҚзҘӯжӢңгҖӮ

жң¬жҠҘи®°иҖ… е®Ғжұҹдёң ж‘„

иұ«ICPеӨҮ14012713еҸ·

еӨҮжЎҲ/и®ёеҸҜиҜҒеҸ·пјҡиұ«ICPеӨҮ14012713еҸ·-1

иұ«ICPеӨҮ14012713еҸ·

еӨҮжЎҲ/и®ёеҸҜиҜҒеҸ·пјҡиұ«ICPеӨҮ14012713еҸ·-1