内容详情

2024年09月06日

清化街与一张老照片的渊源

本报记者 陈东明

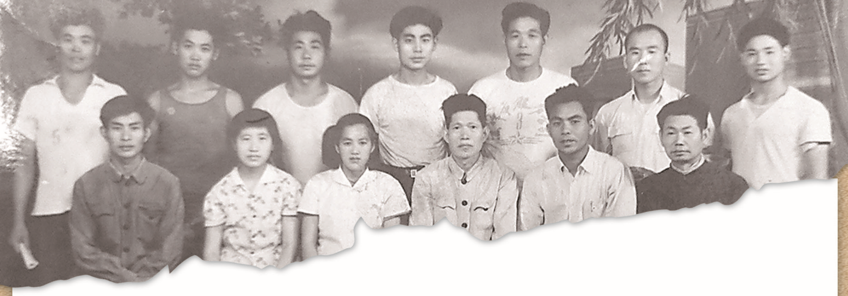

上图 当年靳贤书(前排右三)与学员在增福轩饭店开展培训的合影。

本报记者 陈东明 翻拍

一张老照片背后悄然浮现出一家焦作餐饮历史上的名店,与一条怀府老街有着百年以上的渊源,不同的时间线在这里交集,历史、现在、未来在这里交会。

一张老照片背后的老店

增福轩饭店,一家鲜为人知却在资深业者口中很知名的饭店,其作为焦作餐饮历史上的一家百年老店,默默无闻般的存在,其身上披着一层迷雾,似一阵风来到了身边,却又如一阵风般突然消失在历史长河中,在焦作餐饮历史上成为一个谜一般的存在。

说增福轩饭店鲜为人知,是因为在一般消费者记忆中对其没印象,但在资深餐饮人士口中,这家店曾经是一个专做传统豫菜的老店。说其迷一般存在,是因为有关这家店的相关资料非常少,没人知道其前世今生。

记者手头有关增福轩饭店的最直接线索是一张照片。

这张照片是在采访靳贤书烧饼传人时,在靳贤书女儿的家中看到的。

这张照片是当时的焦作市餐饮服务公司于1963年组织靳贤书烧饼制作技艺培训时,靳贤书与学员的合影,照片上标注为:增福轩饭店,靳贤书教授烧饼技术欢送庞书花留念,1963年6月15日。

记者在采访焦作餐饮历史文化时,一些资深餐饮人在讲述焦作历史上的一些餐饮名店时总会提到增福轩的名字,但深问下去,却对其前世今生知之甚少,只知道这是一家以传统豫菜为主的餐饮老店。

记者试图多方打探,遗憾的是最终没有得到关于增福轩更详细的资料,这也使得记者对此有了更加深刻的印象和兴趣。

从记者得到的零碎信息看,这是一家位于新华街的饭店。

新华街是我市的百年老街,最早叫东马市街,民国时期,为了纪念孙中山先生,东马市街被改为中山东街。新中国成立后,政府将这条街命名为新华街。

虽然街道的名称在改变,但不变的是它繁荣依旧,见证了焦作这座城市的变迁,并助推着城市的发展。

早年的东马市街,道路两侧开设有饭庄、电灯房、农工银行等。焦作煤矿开发后,北京、天津、开封一些城市的商业资本,争相在这里开设商行、店铺。到1911年前后,这条街上先后开有商业店铺150多家。作为当年焦作最繁华的一条主街区,这里可以说是当时焦作城区当之无愧的CBD,能把饭店开设在这条街上,增福轩饭店的实力和厨艺水平可想而知。

从现有资料看,增福轩饭店具体开设时间并不清晰,但可以推断出,十九世纪末该饭店应该就已存在,后期由于一些不清楚的原因,最终在上世纪六七十年代消失,存在了100年以上。

这家老店可能来源于博爱

增福轩饭店的真正历史可能更久,追根溯源,其或许发源于博爱县清化镇街道清化街。

记者在有关清化街的采访中意外发现,在博爱历史上,清化街上曾经有一家名为增福轩的饭店,与焦作的增福轩饭店一字不差,在对当地人的采访中得到了证实。

从清化镇与焦作矿区的历史演变看,种种迹象可以表明,焦作城区的增福轩应该与博爱的增福轩是一脉相传。

清化镇古称鄈城,1986年的《博爱县志·清化镇》中记载:“清化镇夏为鄈城。”其产生于帝癸二十六年的商灭温之战。

作为曾经的河北首镇、晋豫交通要道上的商业名镇,清化镇交通便利、商贾云集、货如轮转,城内有商号百余家,其中知名商号十余家,曾是汉唐勋贵、商贾、文人墨客的宴游之地,怀商文化的发源地。虽然昔日繁荣景象已无法复原,但人们还是能够从志书中对清化街的各种记载看出其当年的兴盛,印证当年曾经的繁华与热闹。

清化街以西大街为主街,东西长数公里。而清化街与另一条老街的交叉之处被称之为“大十字”,彰显出这条老街曾经是古清化镇的中心街道。

历史上清化镇的丝绸、鞭炮、烟丝、竹器、生姜、怀药等在全国享有盛名。当时,主要商铺就集中在清化街这条老商业街上,它的繁荣一直延续到新中国成立后。

清化街两侧店铺林立,如今走在街上仍可以看到一些古老的店面被保存了下来。虽然古镇历史上记载的“店铺林立,商贾云集,可书可记者120余家”的辉煌已无法再现,但这些古老店面仍然透露出当年的景象:厚重的门板、高高的廊柱、漆黑的瓦檐、考究的店面风格,似乎都是曾经的繁华留下的印迹。

走在清化街上仍可以看出,清化镇的古民居建筑主要围绕在老商业街周围而建,两侧的民居古建中还有大户人家,如“谢驸马院”周围几个院落,建筑样式有的高大宏伟,有的精巧别致,体现了中原古建筑的特色,反映出了数百年前小镇老街的繁荣、富庶和祥和。

除了这些古民居、院落,在清化街里还深藏着许多古寺庙,如青莲寺、白衣堂等。其中,尤以青莲寺的历史最为悠久。据说,青莲寺始建于公元4世纪。据寺庙中的石碑记载,青莲寺在唐代达到鼎盛,不仅建筑规模宏大,还铸造了许多石刻造像,所以时名为青莲石佛寺。后来寺院主体因火灾被毁,改名为石佛堂,后世历代也都有造像。现在青莲寺恢复了唐代时的青莲石佛寺原名,寺中还藏有一些古代石刻造像。虽然有些造像已经残破,但它的时代特色仍然清晰。寺里的碑刻记载了寺庙的历史,也传达着这座古镇的历史与沧桑。

峰回路转却又戛然而止

虽然增福轩饭店的相关资料非常少,但让人惊喜的是,除了这张照片,一个人名的出现,让记者对此的探索有了进一步发现。

在近期对清化街的采访中,据博爱沁园春董事长王军介绍,其偶然得到一个信息,洛阳名厨宋凤楼曾经在增福轩饭店工作过。而记者根据此线索查询,终于在《洛阳晚报》的一则报道中看到了有关介绍。

2015年2月4日《洛阳晚报》A11版一篇《联手打造洛阳水席旗舰店》的文章中,有一段对洛阳水席顶级名师宋振志老先生亲手缔造洛阳名店洛阳水席园的介绍:“宋振志,1934年生,系中国烹饪名师、河南烹饪大师,现任洛阳烹饪协会理事、洛阳市烹饪技术考评委员会成员、洛阳接待系统考评委主考,是特三级烹调师。宋振志出生在‘中国烹饪之乡’长垣县魏庄乡梁寨村的一个烹饪世家。他十几岁就跟着父辈在新乡增福轩饭庄帮厨,19岁随伯父、著名豫菜大师宋凤楼先生来到了古城洛阳做学徒。1959年,其在当时有名的新美饭庄任主任。”

从介绍中可以看出,当年宋凤楼先生曾在新乡增福轩饭庄工作过,按年龄推算应该是宋振志在上世纪50年初随伯父宋凤楼就职于增福轩饭店。记者在多方搜索后,没发现新乡市区历史上有增福轩这家饭店,而1952年11月15日,平原省撤销,原来的焦作矿区划归河南省新乡行政专员公署管辖,1956年7月9日,设置焦作市,1982年3月,焦作市划为省辖市。

宋振志1934年生,19岁随伯父宋凤楼先生到洛阳做学徒。也就是说,他1953年才离开增福轩饭店,当年的焦作市是焦作矿区仍归河南省新乡行政专员公署管辖,所以当年的新乡增福轩饭庄应该就是指焦作的增福轩饭店。

柳暗花明疑无路,却又峰回路转,让增福轩饭店再一次跃然出现在眼前。

但遗憾的是,记者随后多方打探,想进一步了解情况时,线索却中断了。增福轩饭店究竟是谁创立的?博爱清化街的增福轩与焦作新华街的增福轩究竟是什么关系?其百年发展的历史为什么会悄然消失?这些都成为一个个问号留待今后继续探索。

豫ICP备14012713号

备案/许可证号:豫ICP备14012713号-1

豫ICP备14012713号

备案/许可证号:豫ICP备14012713号-1